葬儀・仏事のしきたり・作法・マナー

焼香(仏式)の作法は? 宗派別に解説

|

▼ |

× 閉じる

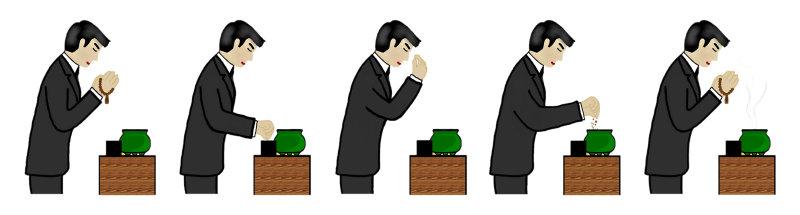

お焼香の基本的な流れ

- 霊前の祭壇の手前で僧侶と遺族に一礼します。

- 祭壇の前で両手に数珠をかけ一礼し合掌します。

- 抹香をつまみ、静かに香炉に落とします。

- 焼香が終わったら再び合掌し一礼します。

- 前向きのまま祭壇前から下がって、僧侶と遺族に一礼して自席に戻ります。

お焼香の基本的な流れ

焼香の仕方は、各宗派によって違いがあります。

あくまでも故人の冥福を心を込めて祈る気持ちが大切であり、あなた自身の宗派のやり方で焼香すれば良いです。

あくまでも故人の冥福を心を込めて祈る気持ちが大切であり、あなた自身の宗派のやり方で焼香すれば良いです。

天台宗

線香:3本をあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

真言宗

線香:バラバラに離して3本をあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

臨済宗

線香:1本をあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回 行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回 行う。

曹洞宗

線香:1本をあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回 したあと、2回目は抹香をつまんだらそのまま香炉に入れる。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回 したあと、2回目は抹香をつまんだらそのまま香炉に入れる。

日蓮宗

線香:1本をあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回(または3回) 繰り返し行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 1回(または3回) 繰り返し行う。

日蓮正宗

線香:線香1本を2つに折って火をつけずに置く

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 (または1回) 繰り返し行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 (または1回) 繰り返し行う。

浄土宗

線香:1本を2つに折ってあげる

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

抹香:抹香をつまんで額の高さまでかかげ、香炉に焚く動作を 3回 繰り返し行う。

浄土真宗本願寺派

線香:線香を立てずに、1本を折って火をつけて寝かせてあげる

抹香:抹香をつまんだら 額の高さまでかかげずに、そのまま香炉に焚く動作を 1回 だけ行う。

抹香:抹香をつまんだら 額の高さまでかかげずに、そのまま香炉に焚く動作を 1回 だけ行う。

真宗大谷派

線香:線香を立てずに、1本を折って火をつけて寝かせてあげる

抹香:抹香をつまんだら 額の高さまでかかげずに、そのまま香炉に焚く動作を繰り返し 2回 行う。

抹香:抹香をつまんだら 額の高さまでかかげずに、そのまま香炉に焚く動作を繰り返し 2回 行う。

真宗興正派

線香:線香を立てずに、1本を折って火をつけて寝かせてあげる

抹香:抹香をつまんだら 額の高さまでかかげずに、そのまま香炉に焚く動作を繰り返し 2回 行う。

× 閉じる

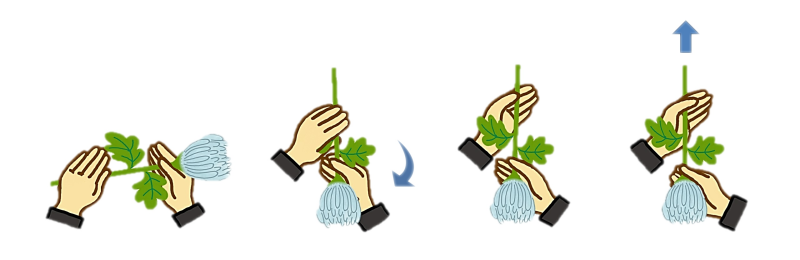

玉串奉奠(神式)の作法

|

▼ |

× 閉じる

玉串は根元の方を右手、枝先の方を左手で受け取り、右に回し根を祭壇に向けて置きます。

このあと 『二礼二拍手一礼』 します。

拍手は音を立てない 『しのび手』 で行います。

※天理教は 『二礼四拍一拝四拍一礼』 します。

このあと 『二礼二拍手一礼』 します。

拍手は音を立てない 『しのび手』 で行います。

※天理教は 『二礼四拍一拝四拍一礼』 します。

× 閉じる

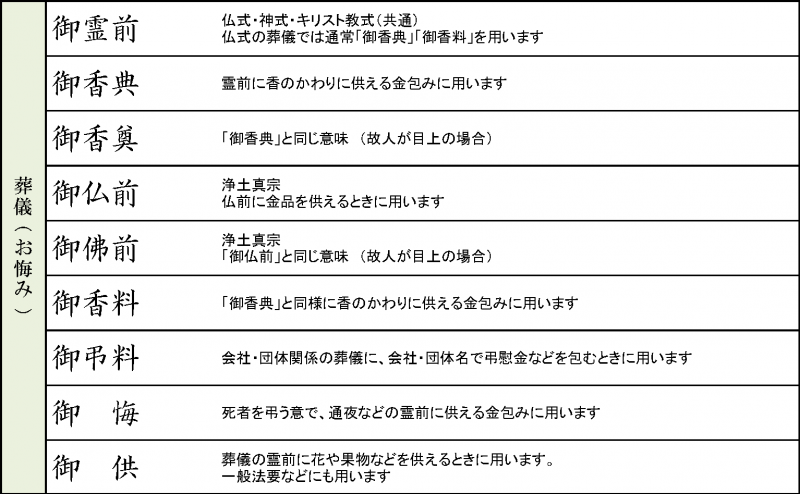

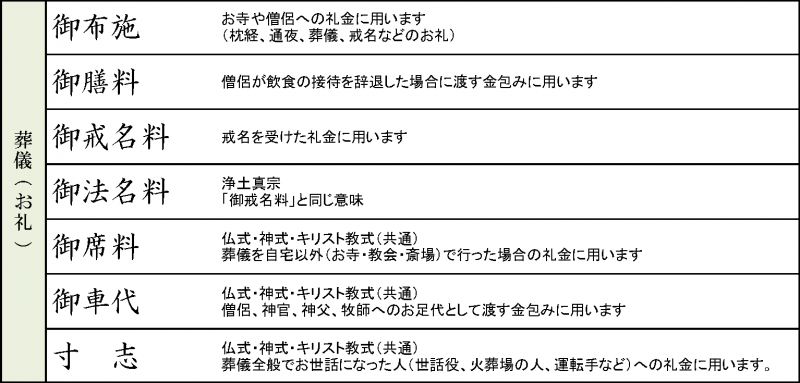

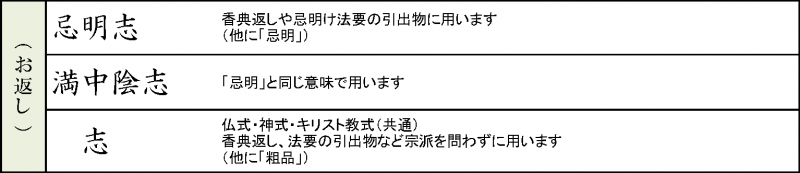

のし(熨斗)紙の表書きについて

|

▼ |

× 閉じる

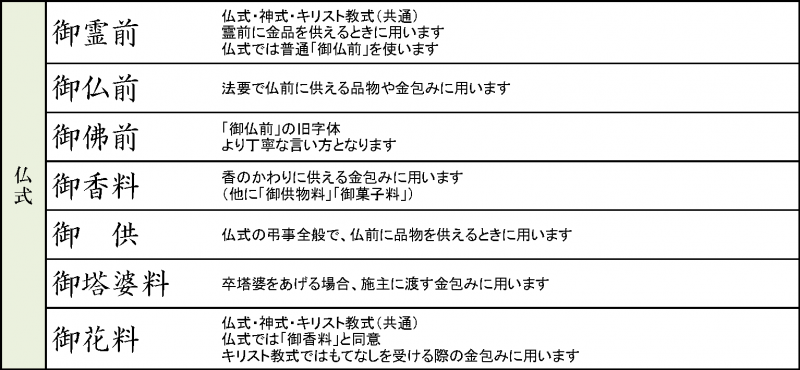

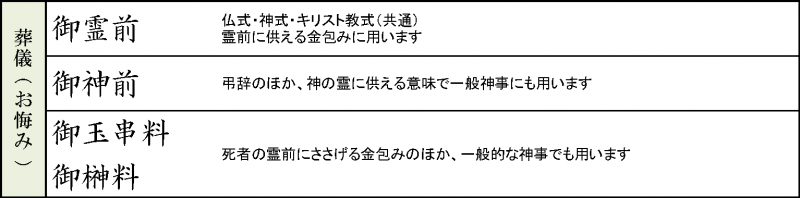

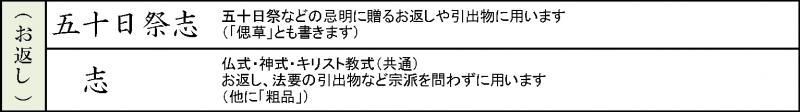

仏式(葬儀・お悔み)

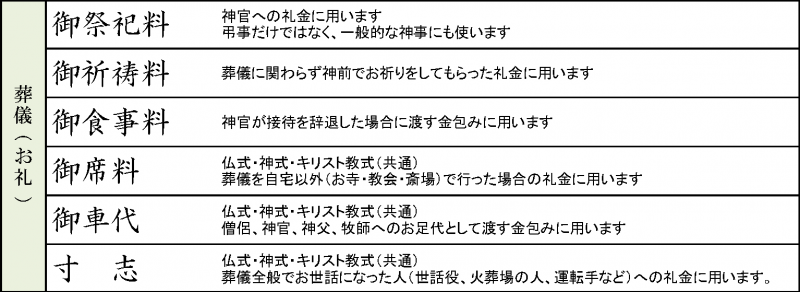

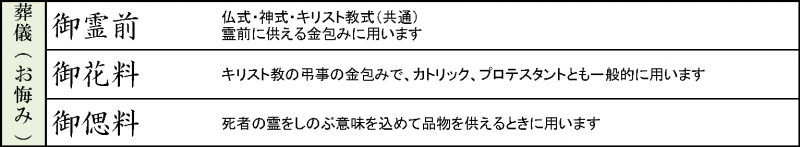

仏式(葬儀・お礼)

仏式(お返し)

法要(供養)仏式

法要(供養)神式

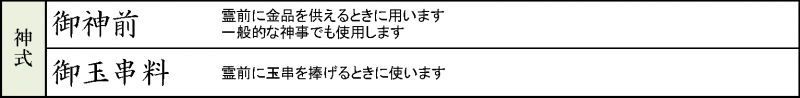

神式(葬儀・お悔み)

神式(葬儀・お礼)

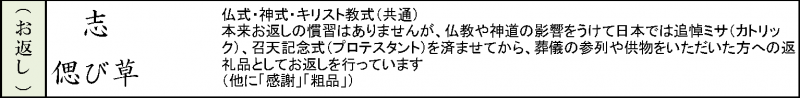

神式(お返し)

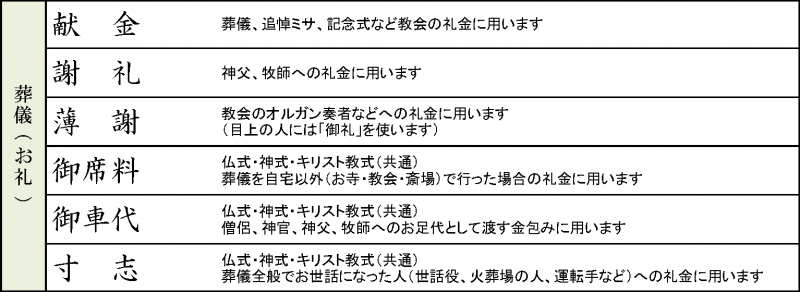

キリスト教(葬儀・お悔み)

キリスト教(葬儀・お礼)

キリスト教(お返し)

× 閉じる

献花(キリスト教式)の作法

|

▼ |

× 閉じる

献花は花を右にして受け取り、90度右に回し花を手前に、茎を先に持ちかえて献花台の上に置き、一礼して終ります。

最近では無宗教の葬儀やお別れ会でも献花が行われることが増えてます。

最近では無宗教の葬儀やお別れ会でも献花が行われることが増えてます。

× 閉じる

お盆とは? 初盆とは? 準備と当日の流れは?

|

▼ |

× 閉じる

お盆とは

お盆は八月十三日から十六日の四日間、ご先祖様の霊をお迎えする大切な時です。

お盆の時期に各寺院では「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という法要を執り行います。各家庭ではお盆には故人の霊が戻って来られるといわれ、御供えや提灯を飾ってお迎えします。

お盆の前日には、故人や先祖の霊を迎える準備をします。精霊棚(しょうりょうだな)(盆棚)や仏壇に、精進料理を供えた霊供膳(仏膳)や、季節の物を供えてお盆のしつらえをします。

13日の夕方に、家の前で「迎え火」をして故人や先祖の霊を迎えます。この時期に、菩提寺の住職が檀家を回ってお経をあげる、盆経(ぼんぎょう)を行う地域もあります。

16日には再び火を焚いて「送り火」として送り出します。京都の有名な大文字焼きも送り火のひとつです。

実際に火を焚くのがむずかしい場合は、盆提灯を飾って迎え火・送り火とします。盆提灯はその家に霊が滞在しているしるしとされています。

お盆の時期に各寺院では「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という法要を執り行います。各家庭ではお盆には故人の霊が戻って来られるといわれ、御供えや提灯を飾ってお迎えします。

お盆の前日には、故人や先祖の霊を迎える準備をします。精霊棚(しょうりょうだな)(盆棚)や仏壇に、精進料理を供えた霊供膳(仏膳)や、季節の物を供えてお盆のしつらえをします。

13日の夕方に、家の前で「迎え火」をして故人や先祖の霊を迎えます。この時期に、菩提寺の住職が檀家を回ってお経をあげる、盆経(ぼんぎょう)を行う地域もあります。

16日には再び火を焚いて「送り火」として送り出します。京都の有名な大文字焼きも送り火のひとつです。

実際に火を焚くのがむずかしい場合は、盆提灯を飾って迎え火・送り火とします。盆提灯はその家に霊が滞在しているしるしとされています。

初盆とは

故人の四十九日(忌明け)の後に初めて迎えるお盆の事です。「にいぼん・しんぼん・はつぼん」などと呼びます。

四十九日を迎える前にお盆が来たときは、翌年が初盆になります。

故人が仏となり初めて戻って来られるのをお迎えする時ですので、親族やご友人をお招きし、丁寧にご供養します。

四十九日を迎える前にお盆が来たときは、翌年が初盆になります。

故人が仏となり初めて戻って来られるのをお迎えする時ですので、親族やご友人をお招きし、丁寧にご供養します。

初盆の準備と当日の流れ

灯篭上げの日(地域により差がある。七月の二十三日以降が一般的)より盆灯篭を吊しておきます。

お盆前に仏壇・仏具を清め、お供え物を供えます。

当日は菩提寺のご住職にお経をあげてもらい、その後参加者で食事をしながら想い出話をして偲びましょう。

吊した盆灯篭は灯篭下げの日(八月の二十三日以降が一般的)に下ろします。

宗旨によっては盆灯篭をご用意しない場合もありますので、菩提寺にご確認される事をお勧めします。

お盆前に仏壇・仏具を清め、お供え物を供えます。

当日は菩提寺のご住職にお経をあげてもらい、その後参加者で食事をしながら想い出話をして偲びましょう。

吊した盆灯篭は灯篭下げの日(八月の二十三日以降が一般的)に下ろします。

宗旨によっては盆灯篭をご用意しない場合もありますので、菩提寺にご確認される事をお勧めします。

× 閉じる

お彼岸とは? 準備と当日の流れは?

|

▼ |

× 閉じる

お彼岸とは

春分の日・秋分の日を「中日(ちゅうにち)」とし、前後3日間を「お彼岸」と言います。

この日は太陽が真東より登り、真西へ沈む事から、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が通じやすくなると考えられ、法要やお墓参りをして、故人の供養を行うようになりました。

この日は太陽が真東より登り、真西へ沈む事から、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が通じやすくなると考えられ、法要やお墓参りをして、故人の供養を行うようになりました。

お彼岸の準備と当日の流れ

彼岸の初日は「彼岸の入り」と呼ばれます。この日までにお仏壇をお掃除し、お供物をお供えします。

お供物として春はぼたもち、秋はおはぎをお供えする事が多いようです。「ぼたもち」も「おはぎ」もどちらも米と餡でつくった同じものですが、牡丹と萩という季節の花に由来して名前がつけられたようです。

お仏壇を整えたらご家族やご親族に集まっていただき、ご住職をお招きしてお経をあげてもらいます。

その後お墓参りをし、ご先祖様のご供養を行います。

お墓参りに特別の作法はありません。墓石をきれいに洗い、周りも掃除してお花や線香を供えます。手桶から水をすくい、墓石の上からかけて合掌礼拝します。

最終日を「彼岸の明け」といいます。

お供物として春はぼたもち、秋はおはぎをお供えする事が多いようです。「ぼたもち」も「おはぎ」もどちらも米と餡でつくった同じものですが、牡丹と萩という季節の花に由来して名前がつけられたようです。

お仏壇を整えたらご家族やご親族に集まっていただき、ご住職をお招きしてお経をあげてもらいます。

その後お墓参りをし、ご先祖様のご供養を行います。

お墓参りに特別の作法はありません。墓石をきれいに洗い、周りも掃除してお花や線香を供えます。手桶から水をすくい、墓石の上からかけて合掌礼拝します。

最終日を「彼岸の明け」といいます。

× 閉じる

法要(法事)とは? 一周忌、三回忌、七回忌の準備と流れは?

|

▼ |

× 閉じる

法要とは

ご住職にお経をあげてもらうことを「法要」といい、法要や会食などの行事全般を「法事」といいます。仏になった故人を供養するという意味の用語で追善供養ともいいます。

仏教では法要を行う日が決まっています。

死後七日ごとに四十九日まで行う忌日法要(きびほうよう)と、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要(ねんきほうよう)です。

死後七日目から七日ごとに七回、生前の行いに対してお裁きを受け、四十九日目で来世の行き先が決まるとされています。残された家族は故人が極楽浄土へ行けるよう、故人に善を送る(追善)法要を営みます。

年忌法要は極楽浄土に行った故人がさらなる精進の道へと導くために営みます。

一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌とつづき、三十三回忌で「弔い上げ」とし、法事の締めくくりとしています。

仏教では法要を行う日が決まっています。

死後七日ごとに四十九日まで行う忌日法要(きびほうよう)と、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要(ねんきほうよう)です。

死後七日目から七日ごとに七回、生前の行いに対してお裁きを受け、四十九日目で来世の行き先が決まるとされています。残された家族は故人が極楽浄土へ行けるよう、故人に善を送る(追善)法要を営みます。

年忌法要は極楽浄土に行った故人がさらなる精進の道へと導くために営みます。

一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌とつづき、三十三回忌で「弔い上げ」とし、法事の締めくくりとしています。

一周忌法要の準備と当日の流れ

故人が亡くなって満1年目の命日に執り行います。

一周忌に行なう法要は「むかわれ」とも呼ばれ、年忌法要の中でも特に重要とされている大切な法要です。遺族や親族、知人、友人など、お世話になった方を招いて丁寧に供養しましょう。

年忌法要を営む際には、お寺やご親戚との兼ね合いでの日程の決定や会食の準備、引き出物の手配など、いろいろな準備が必要となります。2か月くらい前から準備を始めるとよいでしょう。

一周忌に行なう法要は「むかわれ」とも呼ばれ、年忌法要の中でも特に重要とされている大切な法要です。遺族や親族、知人、友人など、お世話になった方を招いて丁寧に供養しましょう。

年忌法要を営む際には、お寺やご親戚との兼ね合いでの日程の決定や会食の準備、引き出物の手配など、いろいろな準備が必要となります。2か月くらい前から準備を始めるとよいでしょう。

2か月前

まず法要の日程を決めます。命日ではなく別の日に行なう場合には、命日より前倒しで執り行い、命日より後にはしないのがしきたりです。

次に寺院、墓前、自宅、斎場など、法要を執り行なう場所を決めます。高齢の方が出席される場合には、法要や会食の場所にも配慮しましょう。

1か月前

お招きする方が決まったら、ご案内をし、出欠を確認しておきます。人数が決まり次第、引き出物と会食の手配をしておきましょう。

当日

お花・お供物と寺院へのお布施を用意し、法要を執り行ないます。法要後の会食の席では、施主からお礼を述べ、帰りに引き出物をお持ち帰りいただきましょう。

三回忌法要の準備と当日の流れ

お亡くなりになってから満2年の命日に行なう法要です。

準備や手順は一周忌の法要とほぼ同じで、遺族・親族や友人・知人などを招き供養を行なった後、会食をします。

七回忌法要の準備と当日の流れ

お亡くなりになってから満6年に行なう法要です。

これ以降は十三回忌、十七回忌、二十三回忌と続きますが、少しずつ規模を小さくし、遺族だけで行なうのが一般的です。

× 閉じる

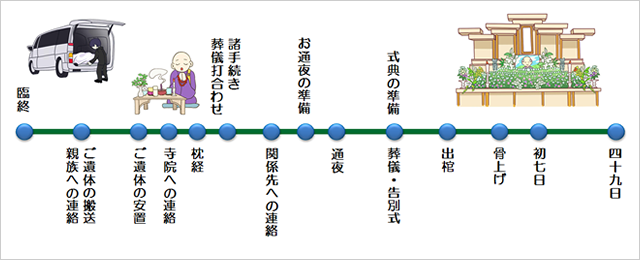

仏式の場合の葬儀の流れについて

|

▼ |

× 閉じる

臨終のあと

弊社にご連絡ください

故人をご自宅や会館までお送りいたします(24時間対応)

親族・親類に連絡をいれます

すぐに連絡しなければいけない相手には、早朝、深夜でも構いません。

死亡診断書をもらいます

病院の医師または、自宅で死亡の場合は掛かりつけの医師に作成してもらいます。その用紙の半分が死亡届になっているので必要事項を記入し、市役所へ提出します。

※ご安置の準備について

病院より自宅へお帰りになる場合には敷布団をご用意ください。直接、会館へ来られる場合は、当社でご用意いたします。

打ち合わせ・連絡

打ち合わせ

寺院および火葬場の予定を聞き、日程を決めていきます。(喪主・式場・日時の決定)(供花・供物・料理・貸衣装の注文)

寺院へ連絡

枕経の時間と、通夜・葬儀の日時を相談しておきます。

自治会・講中へ連絡

通夜・葬儀の日時を決め、自治会長や講中長に連絡します。

親類や友人へ連絡

日時・場所を伝えます。

死亡届

市役所に死亡届を提出して、「火葬許可証」をもらいます。死亡診断書は複数枚必要になる場合もあるので、余分にコピーをとっておきます。

儀式

枕経

ご遺体の安置及び枕飾り、その他必要な品々を弊社がご準備させていただきます。

※通夜・葬儀の準備について

- 遺影写真・会葬礼状、会葬返礼品・供花、樒、供物、貸衣装

- お棺、装具一式・受付用具、案内掲示、テント、駐車場

- 霊柩車、供車(タクシー・バス)・料理の注文・新聞掲載など

通夜

ご遺体の安置及び枕飾り、その他必要な品々を弊社がご準備させていただきます。

※通夜・葬儀の準備について

僧侶を控え室に案内し茶菓子等をご用意しお迎えします。「御布施」は葬儀が終わった後にお渡しします。

葬儀

通夜と同じように僧侶をお迎えします。

脇導師の「御布施」は開式前に直接お渡しします。

導師への「御布施」は後日あらためてお渡しします。

脇導師の「御布施」は開式前に直接お渡しします。

導師への「御布施」は後日あらためてお渡しします。

出棺

別れ花と、故人の愛用品も棺の中に入れます。

「位牌」「遺影」「お柩」を持つ役割を決めておきます。

「位牌」「遺影」「お柩」を持つ役割を決めておきます。

火葬・骨上げ

火葬

火葬を終えると火葬場で火葬許可証に証明印をもらいます。これが「埋葬許可証」になり、お墓へ納骨時に必要となる場合があります。

骨上げ

火葬場にてお骨を箸渡しで骨壺に収めます。

火初七日法要・精進落とし

骨上げ後に初七日法要を引き上げて行うことが多いです。僧侶に読経をあげてもらいます。

精進落とし(お斎)は初七日法要後に行います。

ご帰宅

ご宗旨により、四十九日までの後祭壇を設置させていただきます。

葬儀後のアフターサービス

弊社では、葬儀だけでなく49日法要、満中陰志、位牌・仏壇・墓石など、葬儀後も引き続きサポートさせて頂きます。またお墓管理、空き家管理、遺品整理などの相談も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

無料の年金相談のサービス(要予約)もありますのでお気軽にご利用ください。

× 閉じる